|

Langfassung

Ich möchte mich vorab bei den Veranstaltern des Workshops, der Österreichisch Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft, herzlich bedanken für die Möglichkeit, aus einem Segment der Bahntechnik zu referieren, welchem heute im Zeitalter der Hochgeschwindigkeitsbahnen nicht mehr so Beachtung geschenkt wird. Um aber auch als Regionalbahn bestehen und überleben zu können, sind für die Erhaltung und Erneuerung des Fahrweges effiziente und kostenoptimierte Lösungen ebenso gefragt wie bei Vollbahnen.

1. Einleitung

1.1 Das Streckennetz der Rhätischen Bahn (RhB)

Die Rhätische Bahn ist die eigentliche Staatsbahn des flächenmässig grössten Schweizer Kantons Graubünden und bedient die wichtigsten Talschaften. Die Rhätische Bahn ist auf private Initiative entstanden, nachdem die Nord-Süd-Bahnverbindung durch die Alpen im 19. Jahrhundert zugunsten der Gotthard-route entschieden wurde und Graubünden mit seinem Splügenbahnprojekt (Zürich-Chur-Splügen-Chiavenna-Mailand) leer ausging. Ab dem Jahre 1889 entstand ein meterspuriges Bahnnetz mit derzeit 400 km Betriebslänge. Im Westen schliesst das ebenfalls meterspurige Netz der Furka-Oberalp-Bahn (FO) und weiter die Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ) an. Ueber die drei Meterspurnetze verkehrt der legendäre Glacier-Express durchgehend von St.Moritz im Engadin nach Zermatt im Wallis.

Die jüngst eröffnete Strecke der Rhätischen Bahn im Jahre 1999 ist die Verbindung vom Prättigau ins Engadin mit dem 19 km langen Vereinatunnel. Durch diesen Tunnel ist nebst dem normalen Zugsverkehr auch ein permanenter Autoverlad (Autoschleuse) eingerichtet, wo derzeit rund 320.000 Strassenfahrzeuge pro Jahr transportiert werden.

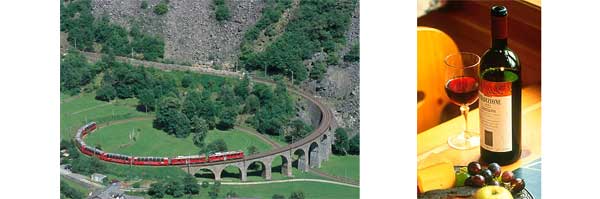

Eine klassische und bekannte Bergstrecke ist die Albulalinie von Chur nach St. Moritz im Engadin. In spektakulärer Linienführung (Wende- und Kehrtunnels) werden Höhenunterschiede überwunden. Die Steigung auf dieser Linie beträgt 35 ‰, und die Minimalradien betragen 120 m. Besondere Extreme in der Streckenführung aufzuweisen hat jedoch die vom Engadin weiterführende Berninalinie über den Berninapass ins Puschlav nach Tirano/Italien von wo Anschluss an die italienische Staatsbahn FS besteht. Die Berninalinie gilt als höchste offene Eisenbahnüberquerung der Alpen und ist eine reine Adhäsionsbahn.

Linienentwicklung Preda-Bergün

Im weiteren Verlauf meiner Ausführungen beschränke ich mich auf die Berninalinie.

1.2 Technische Daten der Berninalinie

Betriebslänge:

Spurweite:

Betriebsart:

Max. Steigung:

Min. Kurvenradien:

Achslast:

Höchstgelegene Station:

Tiefstgelegene Station:

Bruttotonnenbelastung:

Anzahl Brücken: 54 (Gesamtweite 722 m')

Anzahl Tunnels/Galerien:

|

61 km (St. Moritz – Tirano)

1.000 mm

elektrisch, 1 kV-Gleichstrom

70 ‰ (1:14,3) über 27 km Länge

45 m (Wend-/Kehrschleifen)

12.5 t

2.253 m ü M (Ospizio Bernina)

429 m ü M (Tirano/Italien)

2,9 Mio. t/Jahr oder 8.000 t/Tag

54 (Gesamtweite 722 m')

13 (Gesamtlänge 4'072 m') |

Die Bahnlinie wurde seinerzeit in verschiedenen Etappen erbaut. Die Witterungsverhältnisse in den höheren Lagen waren äusserst schwierig, sodass die Arbeiten über die Wintermonate jeweils gänzlich eingestellt werden mussten. Begonnen wurde mit dem Bau im Juli 1906 und der letzte Abschnitt war fertiggestellt im Juli 1910 mit anschliessend durchgehender Betriebsaufnahme.

1.3 Besonderheiten der Gebirgsstrecke

1.3.1 Streckenverhältnisse / Topologie

Die Berninalinie zeichnet sich durch eine interessante Linienführung aus, die trotz grosser Höhenunterschiede als Adhäsionsbahn mit 70 ‰ Steigung gebaut wurde. Um möglichst der Topographie folgen zu können, wählte man den Minimalradius für Kurven mit 45 m. Dieser Mindestradius ist einzig bei 6 Kehrschleifen vorhanden. Ansonsten wurde ein Mindestradius von 50 m eingehalten.

Die Steigungsstrecken mit 70 ‰ machen einen Anteil von 44 % an der Gesamtstrecke aus. Längere Abschnitte weisen zudem Steigungen von 40 ‰ auf. Auf der Nordrampe von St. Moritz bis Ospizio Bernina sind 537 Höhenmeter, auf der Südrampe von Tirano bis Ospizio Bernina 1.824 Höhenmeter zu überwinden. Die Südrampe weist eine Länge von 38 km auf, was einer durchschnittlichen Steigung von 48 ‰ entspricht.

1.3.2 Verkehrsform / Belastung

Ursprünglich als Verkehrsträger zwischen der Talschaft Puschlav und dem Engadin gedacht, hat sich die Bahn immer mehr dem Tourismus verschrieben; umsomehr als die Strasse über den Berninapass seit Mitte der 1960er Jahre ganzjährig offengehalten wird. Einzig bei Extremsituationen im Winter kommt es vor, dass die Bahn noch die einzige Verkehrsverbindung bleibt. Heutzutage lebt die Bahn vorwiegend vom touristischen Verkehr und von Gütertransporten - der touristische Verkehr vorab in den Sommer-/ Herbstmonaten, der Güterverkehr ganzjährig. Bei letzterem sind es insbesondere Import- und Exportgüter (flüssige Mineralstoffe bzw. Holz) von/nach Italien.

Die Belastung des Fahrwegs ist also sehr unterschiedlich und entspricht einer klassischen Mischform. Die zulässige Fahrgeschwindigkeit talwärts bei 70 ‰ ist aus bremstechnischen Gründen auf 30 km/h beschränkt. Bergwärts wird die Fahrgeschwindigkeit durch die Traktionsleistung und die zulässige Kurvengeschwindigkeit bestimmt. Diese beträgt beispielsweise bei Radien zwischen 55 und 45 m mit normgemässer Gleisüberhöhung und Uebergangsbogenlänge 30 km/h.

1.3.3 Klimatische Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind äusserst gegensätzlich. Am Berninapass herrschen im Winter arktische Verhältnisse mit Temperaturen bis - 30 °C und extremen Windstärken mit entsprechenden Schneeverfrachtungen. Der Triebschnee und nicht die unmittelbar gefallene Schneemenge ist denn auch der grösste Gegner für die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes. Einzelne Lawinenzüge werden mittels Minenwerfer frühzeitig abgeschossen. Verschiedene gefährdete Abschnitte sind heute durch Galerien oder Verbauungsmassnahmen im Anrissgebiet geschützt. Wie gefährlich und unberechenbar die Strecke im Winter früher war, zeigt die Tatsache, dass seit Betriebsaufnahme im Jahre 1910 erst im Jahre 1981 der erste Bahnmeister regulär in den Ruhestand ging. Alle seine Vorgänger sind bei Räumarbeiten in Lawinen oder Schneerutschen ums Leben gekommen. In Tirano hingegen herrscht absolut mediterranes Klima, wo Palmen wachsen und mehrheitlich die blaue Nebbiolo-Traube angebaut ist, aus welcher der klassische rote Veltlinerwein stammt.

An die Traktion stellen die extremen Klimawechsel, denen die Fahrzeuge bei einer Fahrt zwischen Ospizio Bernina und Tirano ausgesetzt sind, hohe Anforderungen. Bei der Planung und Ausführung der Gleiserhaltungsarbeiten sind diese unterschiedlichsten Wetter- und Klimaverhältnisse zu berücksichtigen.

2. Anspruch an die Fahrbahn

2.1 Oberbauform

Äusserst bewährt hat sich für die Verhältnisse am Bernina der Stahlschwellenoberbau mit aufgeschweissten Rippenplatten. Dieser ist heute auch Norm nebst dem K-Oberbau mit Holzschwellen für isolierte Gleisabschnitte. Für die Schienenbefestigung sind die handelsüblichen Spannklemmen Skl 3 und Skl 12 in Verwendung. Eingesetzt wird das bei der Rhätischen Bahn übliche Schienenprofil SBB I bzw. 46 E1 in der Qualität A 900. In den steigungs- und kurvenreichen Abschnitten werden seit einigen Jahren zusätzlich wärmebehandelte bzw. kopfgehärtete Schienen eingesetzt. Mit diesen konnte die Liegedauer infolge vermindertem Kopfverschleiss in Kurven um gegen 100 % verlängert werden. Hingegen wurde bei der Riffelbildung kein nennenswerter Unterschied zu den unbehandelten Schienen festgestellt.

Der Stahlschwellenoberbau schneidet in der Gesamtkostenrechnung gegenüber dem Betonschwellenoberbau für den Fall Berninastrecke günstiger ab. Generell setzt die Rhätische Bahn auf ihren Bergstrecken die Stahlschwelle ein. Bei felsigem Untergrund und meist knapper Planumsbreite weist sie ver-schiedenste Vorteile auf. Auf den Flachstrecken ist die Betonschwelle hingegen Regeloberbau.

Für das Streckengleis wird ein Schotter I-II in der Fraktion 40/60 mm verwendet.

2.2 Gleisgeometrie

Grundlage für die Höchstfahrgeschwindigkeit in Kurven ist die zulässige Seitenbeschleunigung von max. 0,8m/s2, entsprechend 86 mm Fehlbetrag an Gleisüberhöhung. Die maximale Gleisüberhöhung ist mit 105 mm festgelegt, was einer Querneigung von 10 % entspricht analog bei der Normalspur 150 mm Überhöhung. In Kurvenradien < 90 m muss die maximale Überhöhung reduziert werden und darf bei R = 45 m höchstens noch 78 mm betragen; dies wegen der immer ungünstiger werdenden Schwerpunktlage der Fahrzeuge gegenüber der Spurweite bei abnehmendem Kurvenradius.

Die Überhöhungsrampe wird linear über die Übergangsbogenlänge geführt. Die Rampe darf bei Vmax 50 km/h max. 2,5 ‰ verwinden. Bei nicht genügender Übergangsbogenlänge wird die Überhöhungsrampe in der Regel in den Kreisbogen hineingezogen.

Die Änderung der nicht kompensierten Querbeschleunigung für die Berechnung der Übergangsbogenlängen ist mit 0,24 m/s3 festgelegt; ausnahmsweise dürfen 0,3 m/s3 erreicht werden.

2.3 Lagestabilität

Der Lagestabilität des Gleises ist bei den engen Kurven und grossen Steigungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Um in den engen Kurven die Stabilität zu gewährleisten, werden je nach Kurvenradius an jeder dritten, zweiten oder jeder Schwelle zusätzlich Kappen angebracht. Ebenso wichtig sind der Einsatz von Schienenwanderklemmen.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf das Gleis nach einer Durcharbeitung. Eine unmittelbar danach gute Schotterung und maschinelle Verdichtung ist bedeutend. Von grosser Wichtigkeit bei einer Durcharbeitung ist das Richten des Gleises immer wieder in die errechnete Soll-Lage, insbesondere bei verschweissten Abschnitten.

2.4 Langschienengleis

Bekanntlich ist das schwächste und unterhaltsträchtigste Element im Gleis der offene Schienenstoss. Die Rhätische Bahn hat schon vor Jahren begonnen auch kleinere Bogenradien zu verschweissen. Man ist dabei eher pragmatisch vorgegangen und hat sich an die Grenzwerte durch Beobachtung und Erfahrung herangetastet. Ein "Atmen" der Kurve bei Kleinradien wird und muss zugelassen werden. Die zur Zeit zulässigen Grenzradien für lückenloses Gleis sind RhB intern festgelegt.

| Schwellen-typ |

Radienbereiche in m |

Ohne

Kappen |

Sicherungskappen bei |

| jeder 3. Schwelle |

jeder 2. Schwelle |

jeder Schwelle |

| Beton |

> 121m |

120-91m |

90-60m |

60-45m |

| Stahl |

> 211m |

210-161m |

160-111m |

110-60m |

| Holz |

> 251m |

250-191m |

190-166m |

165-60m |

Versuchsweise wurden in einer Kurve mit Radius 45 m Y-Schwellen verlegt und die Schienen lückenlos verschweisst. Die Erfahrungen bezüglich Stabilität sind gut. Für eine serielle Einführung sind aber noch Logistikfragen offen betreffend maschinell uneingeschränkt mögliche Erneuerungs- und Erhaltungsdurchführung sowie ist die Gesamtkostenrechnung in Vergleich zu stellen.

Es ist zu bemerken, dass wir bei den Kleinradien im Sommer fallweise leichte Verdrückungen haben, die wir in Kauf nehmen (müssen) und die bei den geringen Geschwindigkeiten wenig Einfluss auf den Fahrkomfort haben. Eigentliche Gleisverwerfungen treten nicht auf. Eine negative Gleisverdrückung oder Verwerfung (Hineinziehen) des verschweissten Gleises im Winter und auch Schienenbrüche bedingt durch übermässige Zugspannungen und erhöhte Sprödigkeit haben wir noch nie beobachtet.

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Höhenlagen wählen wir drei verschiedene Neutraltemperaturen beim Verschweissen der Schienen.

|

Meereshöhe |

Schienentemperatur

zul. Abweichungen +/- 3°C |

|

bis 1200 m  ü M ü M

1200 - 1600 m ü M ü M

1600 - 2300 m ü M ü M |

5 °C

20 °C

15 °C

|

Wir sind derzeit mit der Aufsichtsbehörde daran die zulässigen Grenzradien und die hiezu einzuhaltenden ausführungstechnischen Massnahmen für lückenloses Meterspurgleis festzulegen.

2.5 Unterhalt und Erneuerung

Unterhalt und Erneuerung werden auf der Berninalinie nach den gleichen Kriterien festgelegt wie auf dem übrigen Streckennetz. Die kurvenreiche und kurvenenge Linienführung bedarf jedoch eines etwas intensiveren Unterhaltes, insbesondere was den Schienenaustausch, die Riffelbearbeitung und die Gleislageberichtigung anbelangt. Zu erwähnen ist noch, dass neue Schienen ab dem Kurvenradius 150 m und kleiner vor dem Einbau vorgebogen werden.

2.6 Lauftechnische Aspekte

Insbesondere interessiert auf der kurven- und steigungsreichen Strecke die Entgleisungssicherheit und das Verschleissverhalten bei Schiene und Radsatz. Anzumerken ist, dass seit den 1950er Jahren keine Spurerweiterungen in Kurven mehr ausgeführt werden und dass die Schienen mit einer Neigung 1:20 eingebaut sind.

Entgleisungen erfolgen nie wegen Überschreiten des Quotienten Y/Q, sondern sind immer auf Verwindungsfehler im Gleis, allenfalls gepaart mit unsymmetrischer Wagenladung bedingt durch Ladeverschiebungen auf den langen Gefällsfahrten, zurückzuführen. Aufgrund langjähriger Erfahrungen wurde auch das Radreifenprofil optimiert bezüglich möglichst günstigem Verschleissverhalten. Das Radprofil wird heute bei allen Fahrzeugen der RhB einheitlich verwendet. Ausnahme ist einzig die neueste Lokgeneration mit inaktiv radial einstellbaren Achsen.

3. Instandhaltungsstrategie

3.1 Generell

Die neuen verkehrspolitischen Rahmenbedingungen mit der Teilfinanzierung durch die öffentliche Hand nach dem Besteller-/Ersteller-Prinzip erforderten in jüngster Zeit eine Neuausrichtung in der Strategie der Instandhaltung auch für den Fahrweg.

Das unternehmerische Ziel ist den Anlagenerhalt durch rechtzeitige und bedarfsgerechte Intervention wirtschaftlich zu optimieren. Bei Erneuerungen sind gesamtheitliche Lösungen anzustreben, die eine möglichst lange Lebenserwartung garantieren und damit die Life Cycle Costs senken. All dies ist nur erreichbar, wenn kosteneffiziente, mechanisierte Bauverfahren eingesetzt werden können.

Die Unterhaltsstrategie ist heute wie folgt festgelegt:

- Systematische Wartung gemäss Erhaltungsplan

- Erneuerung nach Ablauf der praktischen Lebensdauer

Dieser Strategie übergeordnet sind die Forderungen des Bestellers/Benützers, unter anderem:

- Ansprüche der Verfügbarkeit (Anzahl tolerierter Unterbrüche aufgrund der Technik, Interventionszeit, Priorität)

- Ansprüche an den Komfort (Gleislage, mögliche Geschwindigkeit, Priorität Winterdienst)

Zur Sicherstellung der Finanzierung einer über Jahre hinaus ausgewogenen Instandhaltung des Fahrweges werden Mehrjahrespläne erstellt (4-6 Jahre).

Die Basis dazu sind einerseits Erfahrungswerte (Erhaltungsplan) und andererseits Zustandserhebungen vor Ort (Erneuerung). Dabei ist auch für uns im Gebirge klar, dass aufgrund der gegebenen Kreditmittel Wünschbares auf der "Strecke" bzw. auf dem Papier bleiben muss.

3.2 Maschinelle Gleisbearbeitung

3.2.1 Unterhalt

Vor 40 Jahren begann bei der Rhätischen Bahn der mechanisierte Gleisunterhalt. Es ist nicht einfach Unterhaltsmaschinen zu entwickeln, welche den vorkommenden Parametern auf unseren Strecken und insbesondere der Berninalinie genügen können. Zu berücksichtigen für das Befahren der grossen Steigungen sind die Motorisierung, die Antriebsverhältnisse und die Bremsauslegung. Äusserst komplex gestaltet sich die Auslegung der Messsysteme und Bearbeitungswerkzeuge für die Bearbeitung von Kurvenradien bis 45 m. Heute werden sämtliche Stopf-, Richt- und Nivellierarbeiten sowie die Einschotterung, Schotterplanie und Schotterverdichtung maschinell ausgeführt. Die Arbeitsleistung im systematischen Unterhalt beträgt 150 m pro Stunde.

Die Gleislage ist über Messbolzen an den Oberleitungsmasten oder an Kunstbauten versichert. Die Stopfmaschinen sind seit einigen Jahren mit dem EDV-gestützten Rechnersystem "Palas" und optischer Messeinrichtung (Laser, Laserscanner) ausgerüstet.

3.2.2 Erneuerung

Für die Gleisumbauten steht ein Umbauzug zur Verfügung mit einer Schotterreinigungsmaschine. Diese kann aber nur Kurven bis Radius 60 m bearbeiten. Für die kleineren Kurvenradien und für Unterbausanierungen kommt ein gleisgängiger Bagger zum Einsatz mit ebenfalls mechanischem Abtransport des Aushubmaterials per Förderbahnstrasse auf die Altschotterkippwagen. Die Gleisrostentfernung und das Verlegen der Neuschwellen geschieht maschinell, einzig die seitlich deponierten Neuschienen in Längen von 30 m für Kurvenradien < 100 m, sonst in Längen zu 60 m, werden noch mehr oder weniger manuell eingebaut. In der Regel wird pro Arbeitsschicht (Nachtbetriebspause) mit der Schotterreinigungsmaschine 120 m Gleis total umgebaut. Im Baggerbetrieb sind dies noch 60 m. Die Umbaulängen pro Schicht werden durch die Transportlogistik auf den steilen Anfahrstrecken - beschränkte Anhängelast z.B. für Zu- und Abfuhr von Schotter - diktiert.

3.3 Schienen- / Spurkranzschmierung

Wurden bis in die 1950er Jahre noch örtliche Schmierapparate im Gleis verwendet, sind heute alle Loks und Triebwagen mit Spurkranzschmierung ausgerüstet. Für den Wendezugbetrieb haben auch einzelne Steuerwagen eine entsprechende Einrichtung. Das verwendete Spezialfett wird alle 250 m während 4 Sekunden an die Fahrflanke des Spurkranzes gesprüht. Dadurch lassen sich heute Laufleistungen der Triebfahrzeuge bis zum Überdrehen der Radsätze, besondere Vorkommnisse wie Flachstellen usw. ausgenommen, von 60.000 bis 80.000 km erreichen. Das Kriterium zum Bearbeiten oder Ersetzen der Radreifen ist primär der sich einstellende Hohllauf und sekundär der zu hohe und steile Spurkranz mit minimalem qR-Mass.

Dass sich eine gut funktionierende Spurkranzschmierung auch positiv auf den verminderten Schienenverschleiss auswirkt, muss hier nicht näher erläutert werden. Das Kriterium des Schienenwechsels ist meistens der höhenabgenützte und ausgewalzte Innenstrang und nicht der Seitenverschleiss am Kurvenaussenstrang. Nicht zu verhindern und kaum einzudämmen sind trotz guter Schienenflanken- und Spurkranzschmierung die - sehr witterungsabhängigen - Quietschgeräusche beim Kurvenfahren.

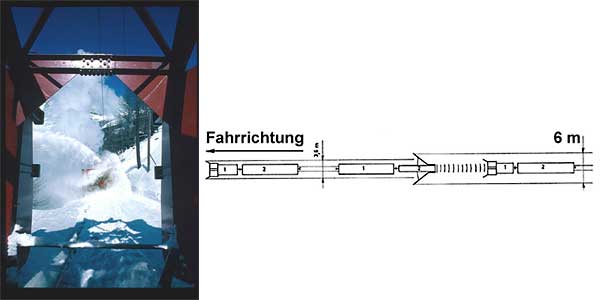

3.4 Winter- / Schneeproblematik

Die offene Linienführung in der grossen Höhenlage stellt an die Offenhaltung des Fahrweges im Winter hohe Anforderungen. Insbesondere ist es die Windverfrachtung des Schnees, welche am meisten Probleme bietet. Allenfalls muss jedem fahrplanmässigen Zug ein Schneeräumfahrzeug (Schnee- / Spurpflug oder Schneeschleuder) vorgestellt werden. Mit dem Schnee-/ Spurpflug wird auf der offenen Strecke bis 3 cm unter Schienenoberkante geräumt.

Um für den vom Lokräumer ausgepflügten Schnee innerhalb der hohen Schneewände Deponiemöglichkeit zu schaffen, wird das Trassee 6 m breit offen gehalten. Ein Spezialfahrzeug - der Räumer - zieht dabei den Schnee in die Gleismitte von wo der unmittelbar nachfolgende Schleuder den Schneewall über die Bordwände auswirft.

Eine weitere Problematik im Winter sind die einige Monate nicht mehr einsehbaren Gleiskomponenten infolge schneebedecktem Trassée. Deshalb müssen die Erhaltungs- und Kontrollarbeiten technisch zuverlässig und zeitgerecht in den Sommermonaten ausgeführt werden.

4. Ausblick

Der Fahrweg einer Gebirgsbahn mit den schwierigen topologischen und klimatischen Randbedingungen erfordert aufwendigere Erhaltungsmassnahmen als üblich. Es muss gelingen mit entsprechend modernen Einrichtungen, zeitgemässen Technologien und neuesten Materialqualitäten auch diese Streckenabschnitte kosteneffizient und nachhaltig instandzuhalten. Eine weitestgehend erreichte maschinelle Unterhaltsbearbeitung trägt wesentlich zur Minimierung der Trasseekosten bei. Nur so ist das längerfristige Überleben, auch einer regionalen Gebirgsbahn, im heute wirtschaftlich orientierten Zeitalter möglich.

|